Column

What is Opto sensor

Release date: 2025/12/10

Update date: 2025/12/10

“I’d like to know features and differences between each type.”

“I’d like to know the points to choose the best opto sensor for my company.”

Opto sensor detects the light and converts to the electrical signal and it’s an indispensable electronic component in the modern society.

It’s utilized in a wide range of fields from smartphones to industrial equipment. However, due to the complexity of its types and features, there are many people feel that it’s difficult to choose Opto sensor for an application.

So this time, we’re going to explain in detail about from “What is Opto sensor?” to specific implementation examples.

- The definition and the construction of Opto sensor

- Features and strengths of each type

- Usage examples by each industry

- The points to select Opto sensor for your company

Please use this article as a reference to help you select the optimal Opto sensor.

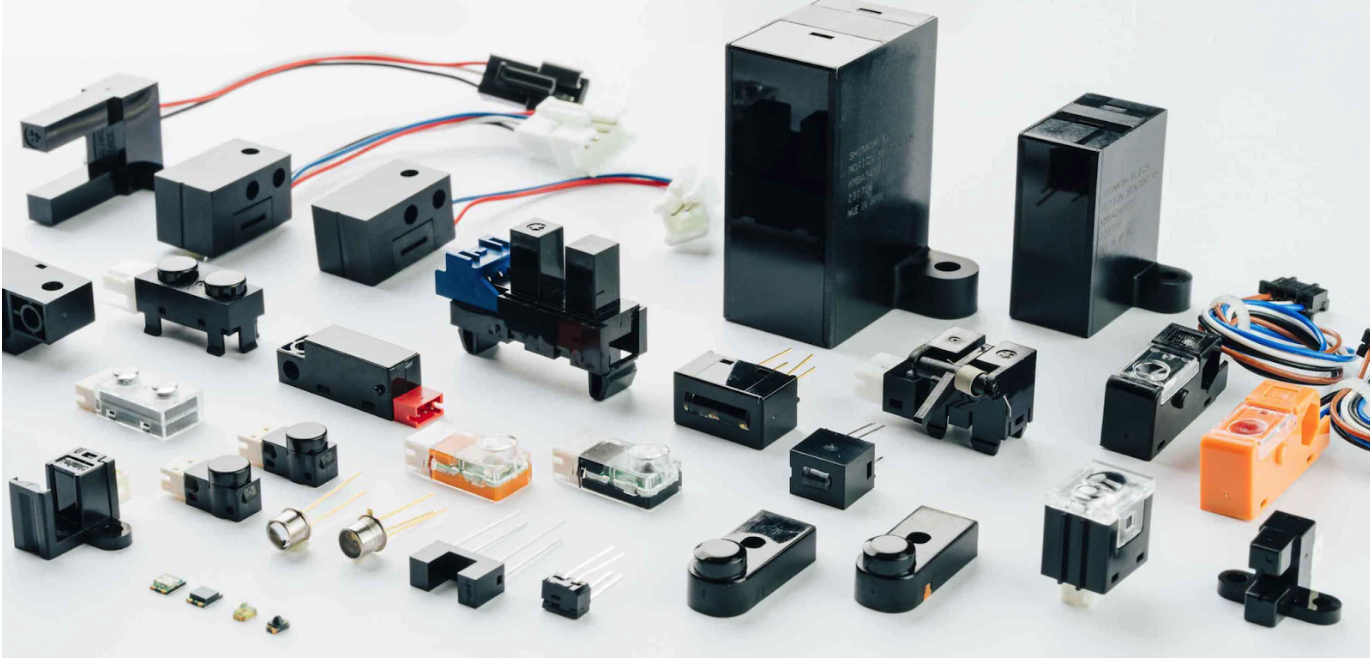

In addition, Shinkoh Electronics CO., LTD. is proud of our over 50 years of experiences as a specialized manufacturer of Opto sensor and we support customers in selecting Opto sensors with the industry’s largest lineup.

We suggest equivalent products even if the product is already discontinued. In some cases, the full custom reproduction is possible. We provide optimal products for customer’s applications.

We also take care of original products that add a little something extra to existing products. Please feel free to contact us.

目次

What is Opto sensor?

Opto sensor is a general term for various types of sensors detecting the light.

It’s used to measure under various environments because it can handle not only the visible light but also the invisible light such as IR and UV.

It converts into an electrical signal and outputs it while using the photoelectric effect (the character that the material exposed to the light generates the electricity) when the light enters into the light receiving element (the part receiving the light).

By giving a similar example, please imagine a smartphone screen. The screen is bright in the room with the light and it’s dark after the light is off. This is due to the action of Opto sensor.

On the other hand, there is not only the light receiving element but also Opto sensor detecting how the light that the emitting element emits itself returns.

Features of Opto sensor

Opto sensor is widely used in our daily lives and surroundings such as smartphones and automatic doors.

Because it’s a high versatile sensor that can detect the presence or absence, the position, the shape and the color of the human body and the object by using lights of various wavelengths including the invisible infrared light.

We’re going to introduce 5 features of Opto sensor here.

- The non-contact measurement

- The high-speed response

- The high-speed response

- The high-speed response

- The wide detection range

In addition, it can be introduced with its small size and at the low cost, which is one of the reasons why it’s chosen. We’re going to explain each feature and strength in detail.

The non-contact measurement

The biggest feature of Opto sensor is that “no physical contact is required” to detect objects.

Therefore, it’s valued in a wide range of fields such as the food industry that prioritizes the hygiene management and the semiconductor manufacturing that requires the precision.

For example, in the semiconductor manufacturing, it’s possible to precisely determine the position without touching even delicate materials like wafer (the semiconductor integrated circuit substrate) and to inspect for minute defects.

Moreover, it leverages its strengths in cases of measuring in harsh environments (the high temperature, the high pressure, the high speed and etc.) that is difficult with contact type sensors and even detecting moving objects.

The high-speed response

The high-speed response is also one of the biggest features of Opto sensor because it detects objects at the speed of the light.

This characteristic is valued in fields such as the sorting on accelerating production lines and requiring the real-time control.

Among them, in the automated driving system for automobiles, it’s necessary to understand the surrounding situation in real time and avoid danger.

It can be said that Opto sensor which can response fast is an essential technology in the high-tech industry including the automated driving system.

The high resolution

Opto sensor can detect subtle variations in the light intensity because the response of the photoelectric effect is precise and it can amplify small signals by combining with the simplifier circuit.

This is the characteristic which is needed in the medical industry. It also helps in the early detection of diseases by capturing subtle changes at the cellular level.

The high resolution of Opto sensor can capture slight changes that can’t be seen with the naked eye and it shows its abilities in fields such as the quality control and the research and development. 。

The color identification

The color identification by using the difference in light wavelengths is also one of the biggest features.

It uses the property that the object absorbs and reflects the light of the specific wavelength. It detects mainly 3 wavelengths (red, green and blue) and identifies the color from each reflectance ration.

Detection accuracy of the color sensor can identify subtle color differences that are difficult for the human eye to detect. So, it’s utilized in fields that need to control the color such as the color variation inspection in the print industry, the color change detection in the food industry and the paint color inspection in the automotive industry.

The wide detection range

It’s possible to detect objects regardless of the distance by combining lenses and mirrors.

- Short-distance detection: It’s possible to precisely determine the position and to detect micro parts

- Long-distance detection: It’s possible to detect objects tens of meters away and to monitor the wide area

In addition, it can narrow the detection range and detect only the designated object. Opto sensor with the high degree of freedom in the detection range is utilized for various purposes such as automated production lines and security systems.

Types of Opto sensor (Photosensor)

We’ve introduced the general Opto sensor in this article above.

Shinkoh Electronics CO., LTD expresses “Photosensor” as “Opto sensor” that is built into products. We’re going to write Photosensor as Opto sensor from lines below.

It’s important to understand each feature and select the appropriate sensor for objects and environments to implement the actual detection.

The parts that are often used to Photosensor are as below.

- LED (the light emitting element):It’s frequently used as the light emitting element. This is because of advantages such as that it’s smaller and cheaper, lower power consumption than the laser and it’s easy to control the timing and the intensity of the light emitting.

- Photodiode (the light receiving element):It’s more suitable for the quantitative measurement of the light intensity than the phototransistor. The circuit design tends to be complicated because the output is weak when used alone unless many have the fast response time.

- Phototransistor (the light receiving element):The response speed is slower than the photodiode. It’s a bit unsuited for the accurately measurement of the light intensity but it’s suited for the simple detection of the light’s ON/OFF. It’s recommended when you’d like to make it with a low cost.

- Photo IC (the light receiving element):It’s the module that the photodiode + the amplifier (the control circuit) is integrated on the chip. It has advantages such as that the design becomes easier because it can perform the complex internal processing. On the other hand, there are some disadvantages regarding the cost.

In addition, the high precision measurement even with non-contact by cooperating each part such as the lense (focusing, diffusion), the cover (the protection of light emitting/receiving elements, the noise removal), the connector (the power supply and the signal transmission) and PCB (the board).

It’s important to choose appropriate parts and measuring methods according to characteristics of detected objects.

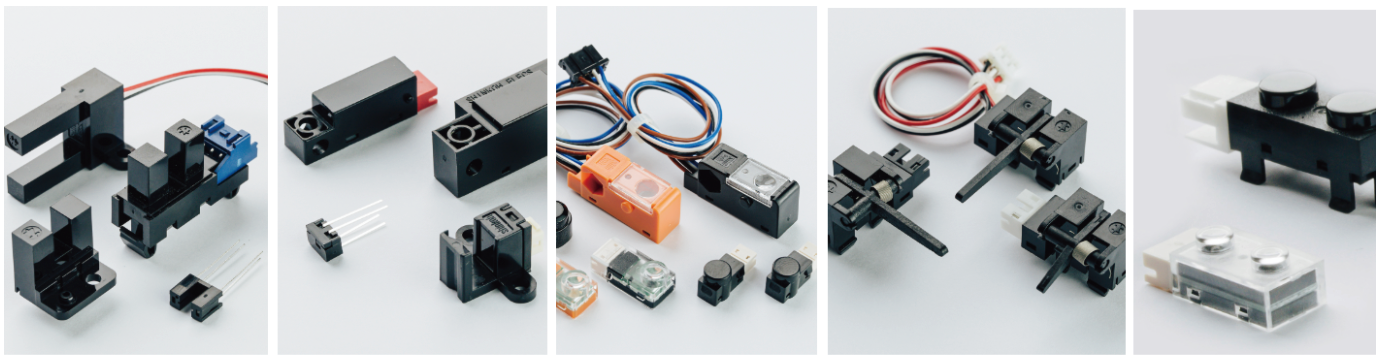

Now, let’s introduce types of Photosensors that are particularly suitable for the detection.

- The transmissive type Photosensor

- The reflective type Photosensor

- The separate type Photosensor

- The actuator type Photosensor

- The prism type Photosensor

Let’s take a look at structures and features of each type.

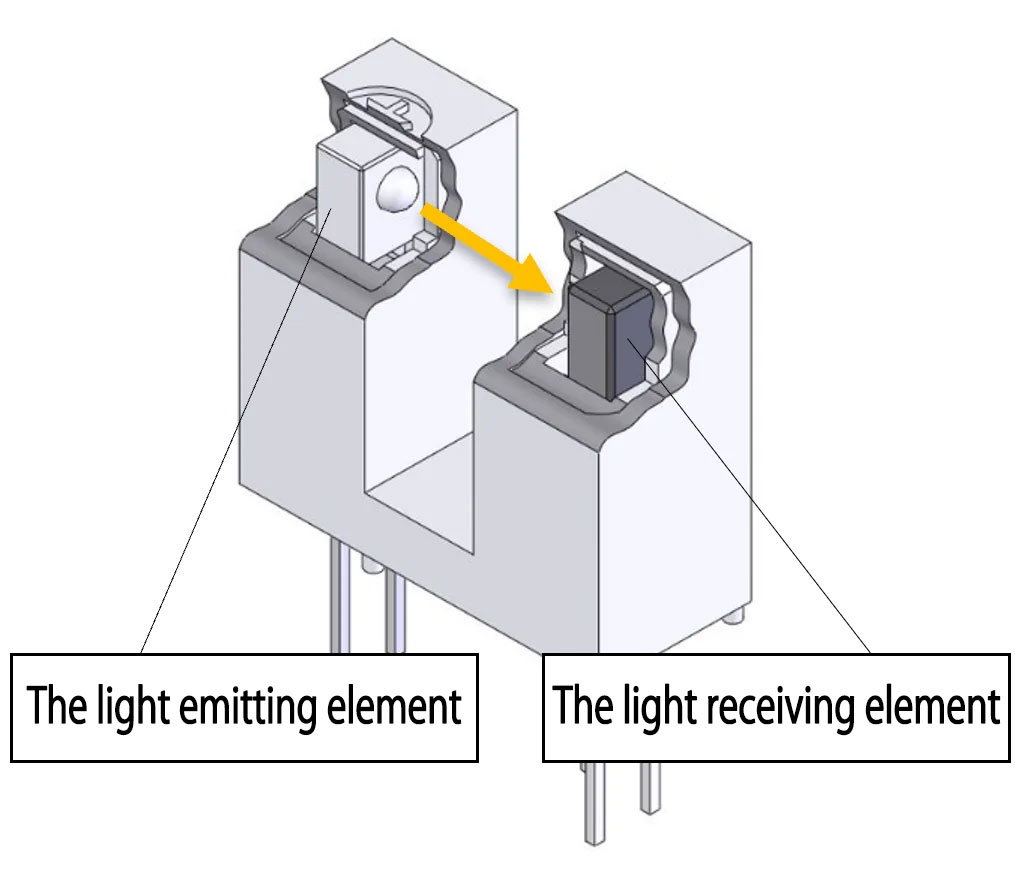

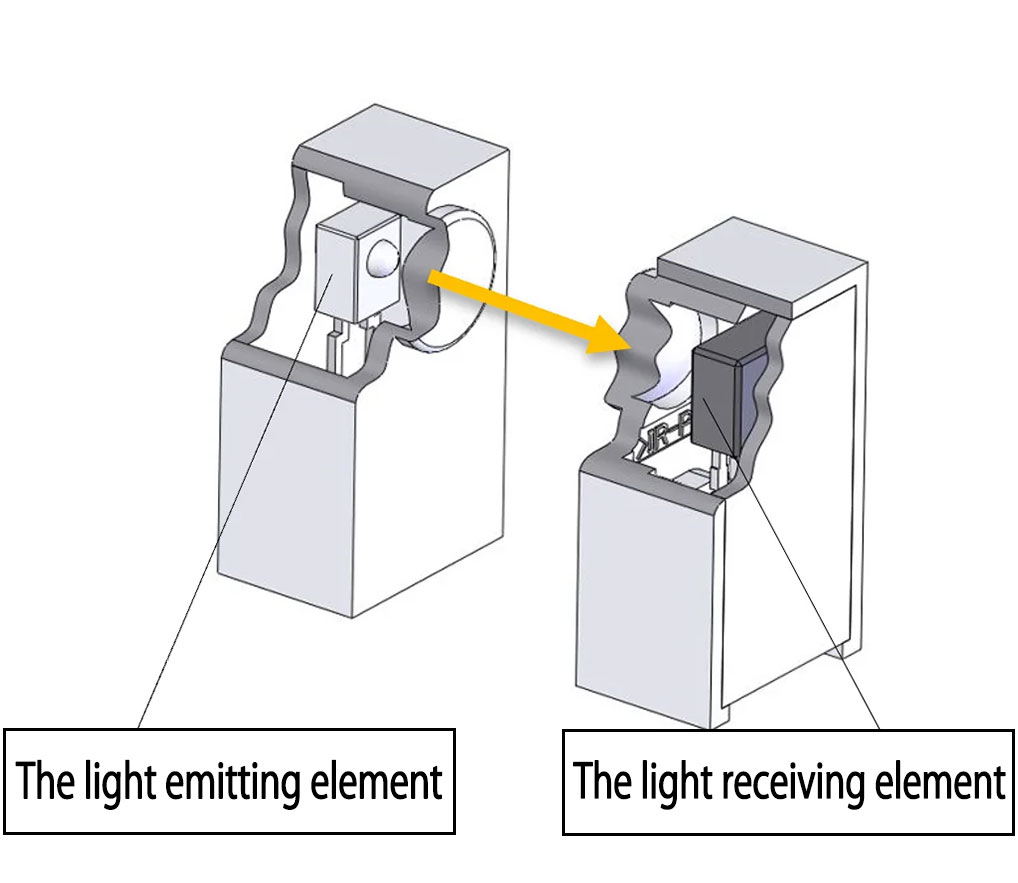

The transmissive type Photosensor

The light quantity reaching to the light receiving element changes when the object passing through blocks out the light emitted from the light emitting element. It recognizes that the object passes through by detecting the changed light quantity.

Its features are the ease of use and stability. It’s utilized in a wide range of fields such as the machine position control and the door open/close detection of each equipment.

It’s also utilized for small objects but it’s unsuitable for the detection of objects with the high transmittance such as papers and films.

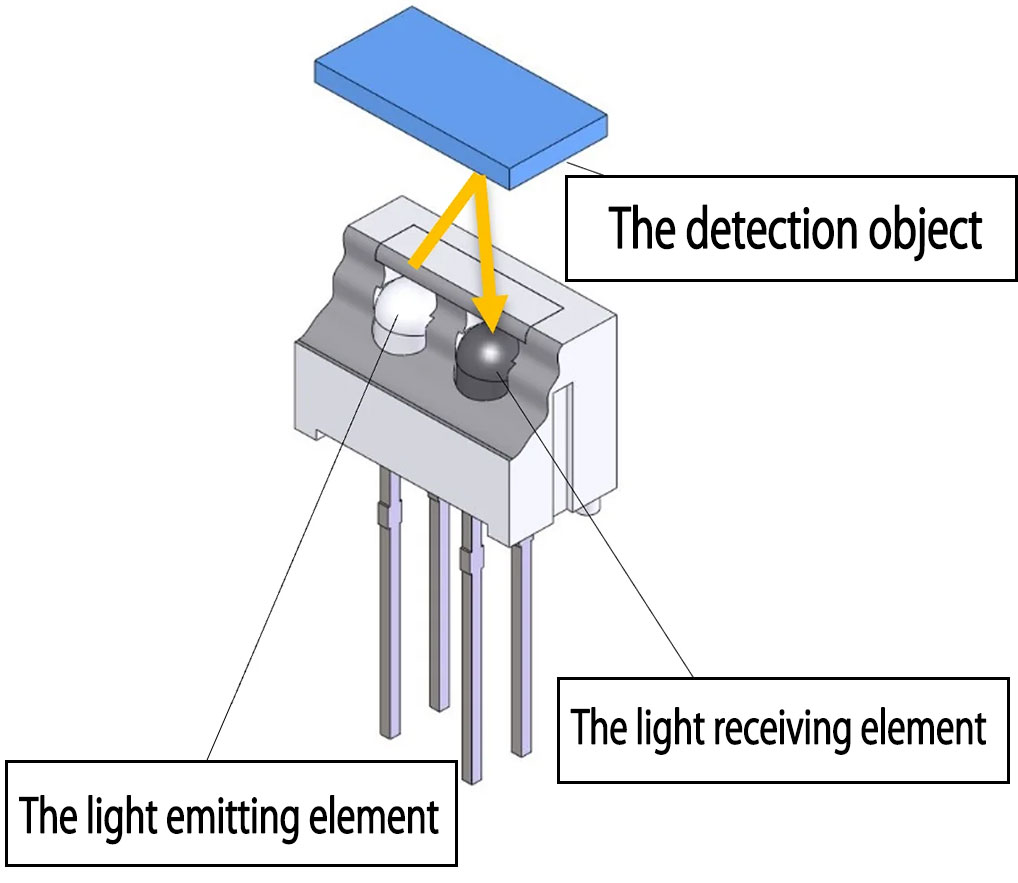

The reflective type Photosensor

“The reflective type” detects the object when the light flooded from the light emitting element receives the light reflected from the object with the light receiving element. It’s further categorized into 4 types below.

- The diffuse-reflective type:It can detect widely and it’s suitable for mat objects (like cardboards).

- The distance-settable type:It can set the detection distance and detect only objects within range.

- The retro-reflective type:It’s resistant to the optical misalignment due to the use of the dedicated reflector and prism and it’s possible to detect precisely.

- The convergent-reflective type: It’s suitable for the detection in narrow spaces and specific positions by limiting the detection range.

It’s easy to set and it’s possible to save space because it’s unnecessary to install the light emitting element and the light receiving element individually. In addition, there are many advanced sensors using the visible light and UV and they are utilized for counterfeiting the ticket detection in ATM and vending machines.

However, it has a disadvantage that it’s susceptible to the object’s color, surface condition and brightness. So, it’s important to choose the appropriate sensor that is compatible with the usage environment.

The separate type Photosensor

It’s necessary to align the optical axis of them but it’s a feature that it’s possible to set at the cabinet that separates each receiving/emitting light.

It performs at its best in situations where a wide detection area is required. Main usage scenarios are ATM with separate bill transport paths, hazardous areas of industrial equipment, platform doors and automatic ticket gates.

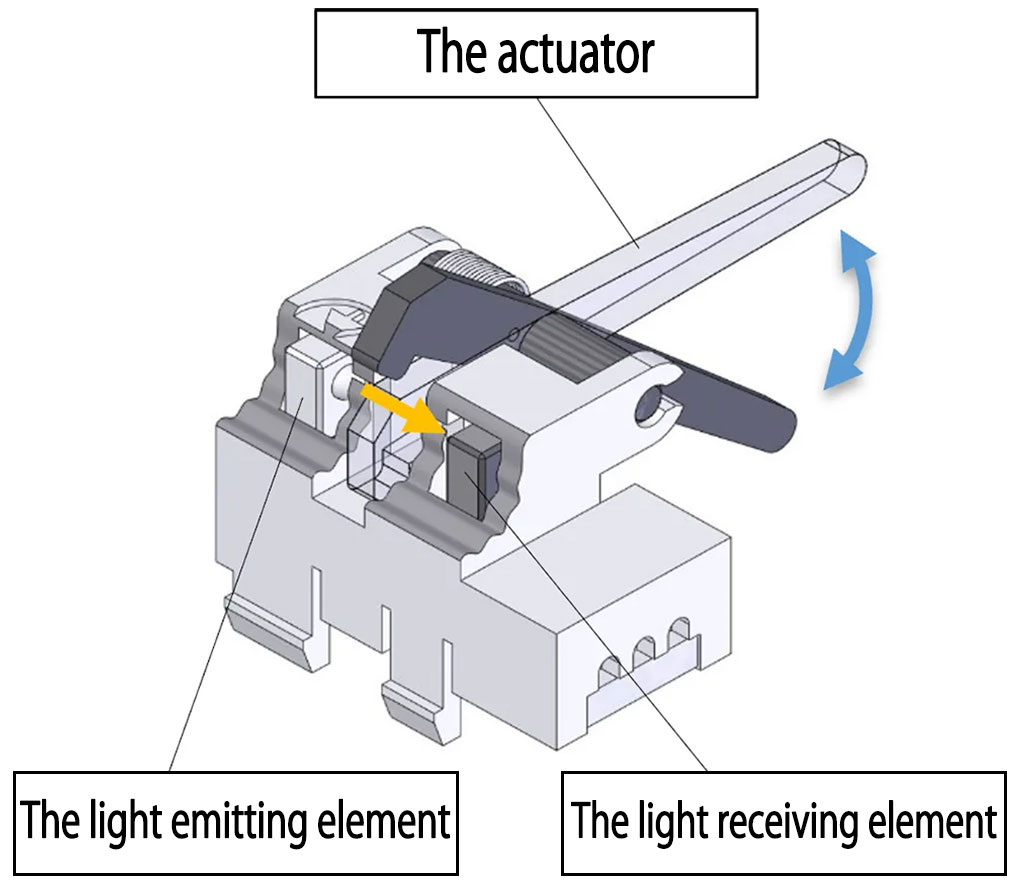

The actuator type Photosensor

Let’s introduce the operation on a copy machine as a representative example.

1.To place papers in a copy machine’s paper tray

2.The paper placed pull down the lever (the actuator)

3.The actuator pulled down blocks the light path to a sensor

4.The sensor detects the existence of the paper in response to changes in the light intensity.

Like this, Photosensor combined with the actuator contributes greatly to the construction of automation systems and labor-saving systems.

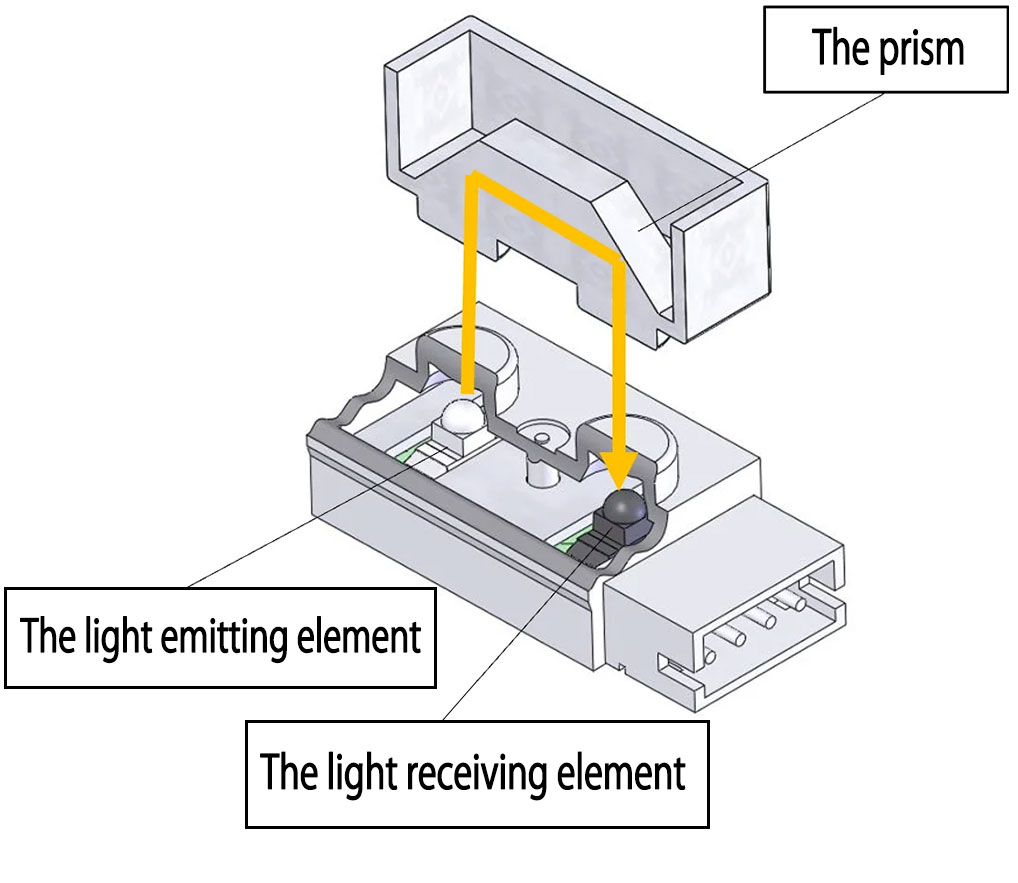

The prism type Photosensor

The prism is a transparent polyhedron with a feature reflecting/dispersing the light such as the transparent body and the transparent resin. It’s “the prism type Photosensor” that returns the light from the light emitting element to the light receiving element through the prism by using the feature of the prism.

It’s possible to detect the transparent body with poorly light-blocking and the thin object compared to Opto sensor with only 1 optical axis because 2 optical axes are connected through the prism.

In particular, it’s utilized to the passage detection and the position detection of the objects being transported (like bills and coins) in equipment that many transport paths for detection objects are installed inside such as the financial equipment and the vending machine.

Applications/Examples of Photosensor

Photosensor is extremely versatile and it’s utilized in various industries.

Let’s introduce 6 implementation examples in each industry here.

- The industrial equipment

- The medical equipment

- The financial terminal equipment

- The amusement equipment

- The OA equipment

- The transportation equipment

Please check it while imagining how to use it for your products.

The industrial equipment

It’s utilized to the automation, the quality control and ensuring safety of the production line in factories in the field of the industrial equipment. The main cases are as follows.

- The manufacturing industry:The automation of the production line, the robot arm control

- The logistics industry:The in-outbound inventory management using the barcode and RFID, the inventory, the picking system

For example, automobile factories operating the press install the safety equipment with Photosensors around in order to prevent workers from entering dangerous areas accidentally.

It plays a role to prevent serious work accidents in advance because it can make an emergency stop of machines by detecting the intrusion of workers’ hands or bodies instantly.

The medical equipment

Photosensor is utilized to the measurement, the diagnosis and the treatment of the biological information in the field of the medical equipment. In particular, the application of the non-invasive measurement technology is drawing attentions.

- The pulse oximeter:It’s possible to measure the amount of the oxygen in the blood (the blood oxygen saturation) only by clipping it onto the fingertip.

- The optical topography:The examination of the brain activity by shining the weak NIR light on the head.

- The endoscope:The small inspection equipment with the optical fiber that places less strain on patients.

In addition to the above, it’s utilized to familiar scenes in daily life such as the sleep tracking and the step counting of smartwatches.

It contributes to reduce the burden on patients and achieve safer medical care by the miniaturization and sophistication of medical devices because it’s small and it’s possible to detect the highly accurate information.

The financial terminal equipment

“How to prevent unauthorized uses with Photosensor” is considered important in the financial terminal equipment. Therefore, it’s introduced to ATM, the POS cash register and the money changer to identify bills and coins and to read cards.

- ATM:To prevent forgetting to take cards and bills, to detect foreign objects in the slot of bills and coins.

- The change dispenser:To prevent forgetting to take bills and coins

- The money changer, the vending machine:To determine the authenticity of bills

Especially in the bill validator unit of ATM, it reads the material, the thickness and the printing pattern of bills and prevents the use of counterfeit bills by combining multiple Photosensors like the transmissive type Photosensor and the reflective type Photosensor.

The amusement equipment

The role of Photosensor is enhancing the operability and the performance effect of games in the field of the amusement equipment.

However, the fraud prevention taking advantages of the detection capabilities of Photosensor is considered important due to there are many equipment handling the money in the amusement equipment industry same as the financial industry.

- The pachinko, the slot machine:Photosensor detects and manages the balls entering/exiting and it prevents the unauthorized balls entering/exiting.

- The crane game:Photosensor is placed to the prize dispensing slot and it prevents the unauthorized taking of prizes.

Photosensor plays an important role of not only enhancing the operability and the performance effect of games but also preventing the fraud. It supports the sound management of amusement facilities.

The OA equipment

Photosensor is essential in the field of the OA equipment such as the printer, the multi-function printer and the scanner as well.

It’s used to not only reorganize of the manuscript image but also adjust the copy position and the detection of the presence of paper, the ink level and the paper jam.

It contributes to improve the performance and save energy of the OA equipment and it helps improve the work efficiency at offices and homes.

The transportation equipment

Photosensor is effective in a wide range of applications such as the automatic ticket gate and the platform door in the field of the transportation equipment.

By taking the moving ticket gate as an example, it helps reducing the congestion inside stations due to the accurate and fast detection of users’ tickets and IC cards by means of Photosensor. It’s also used to detect the illegal passage and it helps to support the safe and fair use of the public transportation.

It can be said that Photosensor installed in the transportation equipment is an indispensable part of our modern life.

The points to select Photosensor

Photosensor plays an active role in a variety of industries and applications, but when you introduce it to your products, you may not sure which product if the best.

Let’s introduce the points to select Photosensor here.

- Understanding characteristics of the object to detect

- Understanding challenges of the detection environment

- Comparing performances

- Evaluating the cost aspect

Please check in order and we hope this helps you to choose the best product for your company.

Understanding characteristics of the object to detect

Please understand characteristics of the detection object to choose Photosensor. Because the type, the detection method and the detection distance of the sensor that you use change if the characteristics are different.

Let’s check 4 items below to understand characteristics.

- The material (it affects the reflectance and the transmittance of the light)

- The shape and the size (it affects the detection method and the detection distance)

- The color and the transparency (it affects the absorption and the transmission of the light)

- The surface condition (it affects the reflection of the light)

If you understand characteristics of the test object, it’s possible to choose Photosensor more accurately.

Understanding challenges of the detection environment

You also need to check the detection environment such as the brightness, the temperature and the humidity in advance because it affects the detection accuracy.

| The installation environment | The challenge | The recommended measure, Photosensor |

| Outdoors and near a window | Possibility of false-positives due to the ambient light such as the sunlight and lightings | The light modulation type Photosensor, Photosensor with the function of ambient light rejection |

| The temperature change | Possibility of changes of the sensor’s characteristic | The sensor that is usable withing the range of the operation temperature |

| The high humidity | Possibility of the malfunction and the breakdown due to the condensation | The dustproof and waterproof Photosensor |

| A lot of dust and dirt | Possibility of the decrease in the detection accuracy due to the obstruction of the light path and the dirt on the lens | The dustproof and waterproof Photosensor |

| The installation space is limited | The installation itself can be difficult | The small and thin Photosensor |

You can reduce the risk of the malfunction and the breakdown and also can keep the maintenance expenses down by understanding challenges in the detection environment.

Comparing performances

After understanding the detection object and environment, you choose Photosensor to introduce.

Each product has each performance so please choose the best Photosensor while referring to items and features below.

| The item | The meaning | The viewpoint of features |

| The sensitivity | The minimum detectable light intensity | The higher sensitivity allows for the detection of the weak light |

| The detection distance | The guaranteed distance for the stable detection of the target object | The longer detection distance allows for the wide range monitoring |

| The detection accuracy | The low variation in detection results | The higher detection accuracy allows for the more accurate detection results |

| The noise immunity | The immunity from the external noise (like the ambient light) | The higher noise immunity allows for the prevention of the malfunction |

| The photocurrent | The current that flows when the light is incident | The higher photocurrent allows for the higher noise immunity and the stable detection accuracy |

| The dark current | The current that flows when no light is incident | The lower dark current allows for the detection of the weak light |

| The response speed | The time from detecting the target object to outputting the signal | The higher response speed allows for the detection of the object moving fast |

| The resolving power | The smallest detectable dimension The distance and the amount of changes | The higher resolving power allows for the capturing more subtle changes |

| The output format | The analog output (the voltage, the current) The digital output (like ON/OFF and serial communication) |

It’s necessary to choose the output format according to the connected device |

For example, it’s important choose Photosensor with the outstanding performance of the sensitivity, the quantum efficiency and the dark current because it’s necessary to measure weak biological signals in medical fields.

Please be sure to compare performances in order to maximize the performance of the system introducing Photosensor.

Evaluating the cost aspect

No matter how good the sensor you try to use is, it’s pointless if you go over budget. Eventually, costs need to be balanced.

For example, sensors with few false positives, the high precision and the high functionality tent to be expensive. On the other hand, cheap sensors keep the initial costs down but there are risks that the running cost increases if the expected detection accuracy is not achieved and the maintenance frequency increases.

Whichever you choose, you need to choose the sensor with the best feature for your project and a balanced price.

It’s also recommended to take suppliers’ expert opinions when you consider the overall cost effectiveness.

When you choose the best Photosensor|Please contact Shinkoh Electronics CO., LTD for standard products and custom orders

Photosensor is a very versatile and important product that is essential for the development of cutting-edge technology.

It has advantages such as the non-contact measurement, the fast response and the high resolution by using the light. So, there are many implementation examples in various fields such as the finance, the medical care, the transportation and the industrial equipment. Please choose the sensor with the good balance of the cost and the performance when you consider to introduce it.

Please refer to this article to select the product for you.

However, desired performances to Photosensor are different depending on types of the detected object and the detection environment. It’s extremely difficult to choose the best Photosensor for your product from standard products.

Shinkoh Electronics CO., LTD. Would like to be your best partner to choose Photosensor with “3 abilities to respond” as flexibility, speediness and carefulness.

Based on our extensive knowledge and achievements cultivated over 50 years since our founding, we provide you with generous support for not only choosing the best Photosensor and but also developing only your original sensor in the world.

Please feel free to contact us via online consultation.